特色

大学概要

学部・学科

キャンパスライフ

就職・資格

入試情報

特色

大学概要

学部・学科

キャンパスライフ

就職・資格

入試情報

医療技術学部

Department of Radiological Technology 診療放射線学科

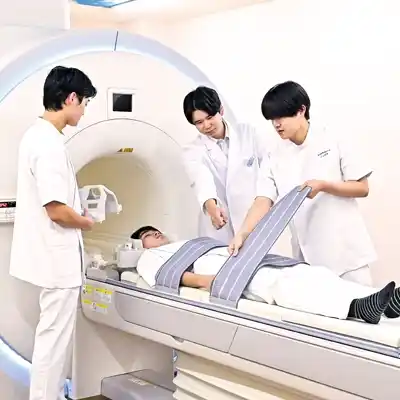

急速に高齢化が加速するなか、日本における認知症患者は65歳以上の高齢者の約5人に1人に達するといわれています。誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指すためには、認知症の早期発見と予防が極めて重要で、特に認知症の前駆段階である軽度認知障害の早期発見と適切な介入が重要です。そのため、認知症の診断支援システムの開発、軽度認知障害から認知症への進行予測、高齢者の脳内メカニズムの解明、軽度認知障害スクリーニングシステムの開発など、認知症の早期発見と予防に寄与する研究に取り組んでいます。

医療現場と同じMRIやNIRSを使用し、記憶などの脳機能を研究。研究テーマに新規性を持たせるべく英語論文を多読する中で、教科書の知識は研究成果の積み重ねであると気づきました。認知症の早期発見・予防に向け、情報をアップデートしています。

放射線は放射線画像検査や放射線治療の際に用いられます。副作用の少ない放射線画像検査や放射線治療を目指して、正常細胞や癌細胞に対する放射線の作用を解析し、そのメカニズムを明らかにする研究を行っています。また、三叉神経痛の治療において放射線を使用する場合があります。病的な痛みを軽減する放射線による新たなメカニズムについても明らかにしようとしています。

発達期に放射線照射した動物を用いて、放射線照射が感覚機能に与える影響を解析しています。触覚や痛覚に関わる感覚の情報処理に対する放射線の影響が明らかになれば、小児期の放射線治療による副作用低減として医療に還元できるかもしれません。

私たちは、医療分野で役立つ基礎的な研究を行っています。3次元画像解析を主軸として、形態学的特性や生体生理、運動生理学、病理学的な変化との関係を調査し、医学・スポーツ科学分野で広く応用できる成果を得ることが目的です。このゼミの特長は、人間工学に基づいたホログラフィックコンピュータHoloLensを使用していることです。この最先端のデバイス機器で実際の空間に人体の3次元画像を表示し、人体の構造を学びます。3次元画像処理は、画像診断や治療に必要な情報を提供しています。この画像処理技術を学んで生体や病態をより深く理解し、医療従事者の貢献度を高めることを目指します。

CTの2次元画像から3次元画像を生成し、より正確な形状再現を目指しています。微細な病変の形状や位置関係を正確に把握することで、患者様にもわかりやすく説明できるはず。短時間の撮影と解析で病変の早期発見につなげ、QOL向上を実現したいです。

診療放射線技師の職務のうち、私は放射線治療(粒子線治療)を研究しています。専門の研究所が世界に100施設ほどしかない中で25施設を占める日本での研究活動は、最先端といえます。そして、国内で粒子線治療に携わっているごくわずかな教員の一人が私です。当学科の放射線治療計画装置を使い、大学では全国初の陽子線治療計画を立案できます。現在、全国の粒子線治療施設や企業とも共同研究を計画しています。高齢化が進む日本では、がん治療での放射線治療が増加すると考えられ、それを担う人手の不足も予想されますが、だからこそ本ゼミで学べば社会で必ず活躍できるに違いありません。

放射線は、病気の診断から治療に至る医学医療領域に広く利用されています。しかし、放射線が人体に与える影響や計測・防護に関する専門家が非常に少ないのが現状であります。福島第一原子力発電所の事故以後、放射線による人体への影響や放射線から身を守る手段など、放射線の知識と技術を有する診療放射線技師が必要とされています。本ゼミでは、「放射線のスペシャリスト」となる人材育成を目的に、放射線計測・放射線防護、そして生体機能を評価するのに優れている核医学検査を中心に研究をしています。「放射線」に興味がある積極的な学生の参加を期待しています。

X線検査は比較的手軽に多くの情報が得られる検査です。このX線写真が「病変をしっかりと映し出せるか」を評価し、質を担保することが重要です。画像を評価するため、経験豊富な有識者が画像を観察し、画像中の部位ごとに見やすさを点数化する方法が取られています。この人間の目を介した評価は、専門知識・十分な経験を持った専門家が必要であり、誰もが行えるわけではありません。本ゼミでは、この評価法を、人工知能技術を応用し、自動で、高精度に行える手法を研究しています。検診施設と連携し、実際の診断画像を用いて、自動計測するアルゴリズムの開発にチャレンジしています。

がん治療の三本柱の一つに放射線治療があります。放射線治療は、身体の機能や形態が温存でき、痛みを伴わない治療法であるため、選択される機会が増えると予想されています。放射線治療を行う際には、充分な放射線量を照射しつつ、周辺の正常な組織への影響を最小限に抑えることが重要です。そのために最適な投与線量の把握と治療計画の立案、そして照射の精度を上げる必要があります。現在は、CTシミュレーション装置と放射線治療計画装置の普及に伴い、放射線治療の品質と精度は飛躍的に向上しています。本ゼミでは、さらなる放射線治療の品質と精度の向上を目的に、放射線治療技術の開発と普及を目指しています。

現在の医療機関の業務には、医療情報システムが不可欠です。しかし、従事する医療スタッフは、必ずしもシステムに対する理解が十分とは言えず、トラブル対応が難しい場面に遭遇するかもしれません。それに加え、自然災害などにより電力供給が絶たれる事案が発生すれば、診療の継続が困難になります。その際に、患者さんの診療をいかに早く再開できるかは、日頃から医療スタッフ一人ひとりが医療情報システムの仕組みを理解し、それぞれの状況に応じた対策(BCP=事業継続計画)と訓練の実施が最も有効です。本ゼミでは、医療機関の中でもシステム化の進んでいる放射線部門の視点から、医療機関にあるべきBCPについて検討し、研究しています。