2020.06.03

マクロからミクロまで 多角的実験アプローチで「身近な痛み」の謎に迫る 世界トップでオンリーワンのラボ

運動器の痛みのメカニズム解明と 理学療法の治療効果実証に取り組む

厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、肩こり、腰痛、膝痛のような運動器(骨・筋肉・関節・腱・靱帯など)の痛みを抱える人は1千万人以上を数え、もはや「国民病」とも呼べる状況にある。

1970年代から今日までに皮膚の痛みに関する研究は、活発に行われてきた。しかしながら運動器の痛みは、生活の質(QOL)に、はるかに大きな影響を与えるにもかかわらず、研究は立ち遅れてきた。皮膚表面と違い、身体の内部で発生する運動器の痛みは、その強さを測定すること自体が難しかったことが、大きな要因のひとつだ。

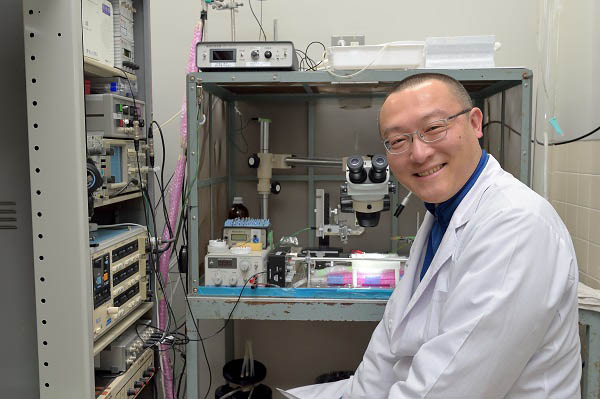

そこで、田口徹教授の「Pain Lab」では、行動薬理学、電気生理学、組織学・免疫組織化学、分子生物学など、マクロからミクロまで、多角的実験アプローチを駆使して、運動器の痛みのメカニズム解明と、理学療法による治療効果の実証に取り組んでいる。この分野における世界トップでオンリーワンのラボといっても過言ではない。

「行動薬理学の実験では、ラットに不慣れな運動をさせて、翌日、筋肉に圧刺激を与え、足を引っ込める逃避行動を観察しています。たとえば運動前に100グラムの強さで足を引っ込めていたラットが、運動後は何グラムで逃避するようになるのかを数値化し、痛みを定量化しています。電気生理学の実験では、さらに細かく痛みを測定することが可能です。痛みが生じると、痛覚線維に発生した電気信号が、末梢神経から脊髄を経て、脳まで到達して初めて痛みを認識します。その電気信号を、『単一神経記録法』という1本の神経レベルで測定する技術と設備に関しては、本ラボが日本でトップであると自負しています」。さらに、組織学・免疫組織化学の実験では、オールインワン蛍光顕微鏡で、痛みが生じた際に、組織のなかで何が、どのように、どれくらい変化しているかを、染色して可視化する研究が行われている。分子生物学の実験では、痛みを発生させる物質(タンパク質)を作る遺伝子などの研究が進められている。もちろん、痛みの「生理」のみならず「病態」や「治療」にフォーカスした研究も活発だ。

「たとえば、遅発性筋痛(DOMS)は、運動後、半日から数日間を経て生じる筋肉の痛みです。線維筋痛症は、全身に激しい痛みが発生する疾患で、難病に指定されています。患者は「死にたくなるほどの痛み」を訴えており、さまざまな自律神経症状、精神症状を随伴します。筋・筋膜性疼痛(MPS)は、高齢化や、職場のストレスに伴う痛覚過敏で、働き方改革が進行する中で、注目されています。不活動性疼痛は、骨折などで長期にわたりギブス固定された

患者や、肥満などの生活習慣に起因して、痛みが発生することが、臨床現場でよく知られています。いずれも、発症メカニズムは、まだブラックボックスの状態であり、その解明や治療法の模索に力を入れています」。

運動器疼痛の教育モデルを構築するプロジェクトが始動

2019年9月、田口教授をプロジェクトリーダーとして始動したのが「慢性運動器疼痛の理学療法のための教育モデルおよび教育拠点の構築」だ。ファイザー製薬の助成を受け、国際疼痛学会、日本疼痛学会との共同事業として展開されるプロジェクトだ。「本学を中心に、慢性運動器疼痛の教育拠点を形成します。学生や医療関係者向け教科書の作成からスタート。慢性運動器疼痛治療に理学療法を選択する人が少ないことから、患者さんやその家族に、理学療法の有効性を理解してもらえるようなeラーニングのシステムも整える予定です」。